Corrección de la inestabilidad medial de hombro mediante trasposición del tendón bicipital: reporte de un caso

AUTOR: MVZ Maximiliano Benjamín Vergara Quintal , MMVZ Antonio Claudio

Resumen

La inestabilidad medial del hombro en caninos puede tener origen traumático o degenerativo, afectando estructuras estabilizadoras pasivas y activas. Se presenta el caso de una paciente chihuahueña de 10 años con luxación medial del hombro derecho tras un traumatismo. El diagnóstico se basó en examen ortopédico, radiografías y evaluación bajo sedación. Se realizó una trasposición del tendón bicipital como técnica quirúrgica de estabilización, complementada con vendaje y fisioterapia. La evolución clínica fue favorable, con disminución del ángulo de abducción y mejoría de la claudicación (de grado IV a I). Se discuten las principales herramientas diagnósticas, como la goniometría y la artroscopia, así como alternativas terapéuticas quirúrgicas y mínimamente invasivas. La trasposición del bíceps se muestra como una opción eficaz, con resultados comparables a otras técnicas como la sustitución del ligamento glenohumeral. Se concluye que una evaluación clínica experta, junto con técnicas apropiadas de estabilización, son fundamentales para un manejo exitoso de esta patología.

Palabras clave: inestabilidad de hombro, ligamento glenohumeral, trasposición del tendón bicipital, perro

Abstract

Medial shoulder instability in dogs can arise from either traumatic or degenerative causes, impacting both passive and active stabilizing structures. This case study focuses on a 10-year-old Chihuahua that experienced medial dislocation of the right shoulder due to trauma. The diagnosis was established through orthopedic examination, X-rays, and evaluation under sedation. To surgically stabilize the shoulder, a transposition of the bicipital tendon was performed, in combination with bandaging and physiotherapy. The clinical outcome was positive, with a reduction in the angle of abduction and an improvement in lameness, decreasing from grade IV to grade I. The study discusses key diagnostic tools, including goniometry and arthroscopy, as well as various surgical and minimally invasive therapeutic options. The results indicate that biceps transposition is an effective treatment, yielding outcomes comparable to other techniques, such as glenohumeral ligament replacement. It is concluded that an expert clinical evaluation, along with suitable stabilization techniques, is critical for the successful management of this condition.

Keywords: shoulder instability, glenohumeral ligament, bicipital tendon transposition, dog

Introducción

La articulación escapulohumeral es la articulación que cuenta con mayor amplitud de movimiento (AM) del esqueleto canino.1 Es capaz de realizar una amplia gama de movimientos direccionales, incluidos abducción, aducción, rotación, flexión y extensión; estas dos últimas constituyen la mayor parte del movimiento del hombro.1-3

El hombro canino está formado por la cavidad glenoidea de la escápula, la cual brinda una cobertura de superficie relativamente pequeña con respecto a la cabeza humeral, por lo que depende de estabilizadores externos para cumplir su función. Los estabilizadores externos están compuestos de diferentes estructuras divididas en estabilizadores activos y pasivos. En el caso de que una o más de estas estructuras se vea dañada, se genera inestabilidad en el hombro.1,2,4,5

Se han descrito dos presentaciones de la inestabilidad medial de hombro: la aguda (traumática) y la crónica (por sobreuso); esta última es la más común.

En el presente trabajo se describe el caso clínico de un paciente que presentó inestabilidad medial de hombro aguda, estabilizándose por medio de la técnica de trasposición del tendón bicipital.

Caso clínico

Se presentó a consulta por el servicio de traumatología y ortopedia del hospital veterinario de alta especialidad Delta una paciente canina chihuahueña de 10 años con un peso de 2.5 kg. La propietaria refiere que se sentó sobre la paciente de manera accidental hace 10 días; desde ese evento, la paciente no apoya el miembro torácico derecho (MTD).

Al examen ortopédico a la estática, la paciente presentaba falta de apoyo en el MTD. Durante la evaluación del examen ortopédico a la dinámica, se observó a la paciente con claudicación grado IV en MTD. A la manipulación de la paciente, presentó crepitación en la articulación glenohumeral, así como dolor a la manipulación de esta.

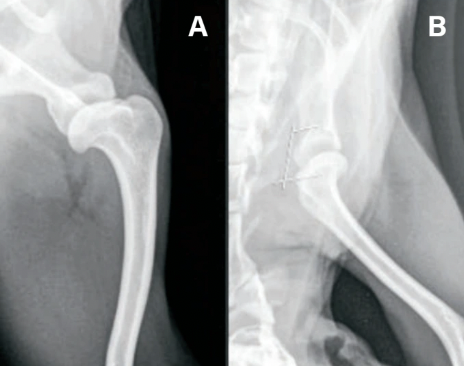

Debido a los hallazgos durante la evaluación ortopédica convencional, se realizó un estudio radiográfico ortogonal (fig. 1) y un examen ortopédico bajo sedación; en éste se detectó crepitación glenohumeral, así como incremento de la abducción del MTD y luxación medial de la cabeza humeral a la abducción.

Al día siguiente, la paciente acudió a estudios prequirúrgicos donde no se presentaron alteraciones de relevancia clínica.

Tratamiento

La paciente ingresó a procedimiento quirúrgico (trasposición el tendón del bíceps) 3 días después de la primera visita (fig. 2). Posteriormente, se quedó en hospitalización para manejo del dolor; se colocó un vendaje de Velpeau durante 1 mes y se indicó iniciar fisioterapia de inmediato.

A los 4 días en el posoperatorio, los propietarios acuden para cambio de vendaje, esto debido a que el mismo se había desplazado.

La paciente acudió de manera periódica a sus revisiones posquirúrgicas por al área de Traumatología y Ortopedia (TyO), realizando el retiro de puntos a los 15 días. Posteriormente, se da seguimiento para la revisión del caso a los 30 y 60 días, observándose una evolución gradual y favorable (fig. 3)

A los 90 días posteriores a la cirugía, la paciente fue reevaluada por el área de TyO, presentando un ángulo de abducción congruente comparado con el ángulo de abducción contralateral (fig. 4). La paciente no presentó dolor a la manipulación del MTD; por otro lado, sí presentó claudicación grado I, por lo que fue dada de alta médica considerando que inició con claudicación grado IV.

Discusión

La etiología de la inestabilidad de hombro puede ser aguda o crónica. La presentación aguda es de origen traumático, desencadenada por un evento que afecta a una o más estructuras estabilizadoras. La presentación crónica es la forma más común y es secundaria a un microtraumatismo repetitivo2,4-6 o sobreuso, el cual degenera los tejidos y disminuye la fuerza de tensión de los estabilizadores, similar a lo demostrado en la medicina del deporte.3,6

La inestabilidad del hombro puede presentarse de diversas formas, las cuales son: craneocaudal, multidireccional2 y mediolateral, siendo esta última la presentación más común.2

Las estructuras que brindan estabilidad al hombro se dividen en activas y pasivas; las activas se componen de los músculos bíceps braquial, subscapularis, supraespinoso, infraespinoso y teres minor.1,2

Las estructuras pasivas son la cápsula articular, el ligamento glenohumeral lateral y el medial, siendo este último el que se daña con mayor frecuencia.1,2 Lo anterior ocasiona inestabilidad medial del hombro, y aumento del ángulo de abducción y de la rotación externa.5 Esta estructura es considerada la de mayor relevancia debido a que provee más estabilidad en el hombro.10

La prueba de cajón de hombro está una de las principales evaluaciones que deben realizarse; sin embargo, se considera subjetiva, ya que no se pueden aislar de manera específica cada uno de los componentes estabilizadores del hombro.1-3

En un estudio prospectivo, Cook8 demostró que los pacientes con evidencia clínica y artroscópica de inestabilidad medial tenían incremento del ángulo de abducción. En este mismo artículo, se menciona que la evaluación debe ser bajo sedación y, dependiendo del plano anestésico en el que se encuentre el paciente, se puede tener interferencia durante la evaluación. Otra de las limitaciones de esta evaluación es que no considera la inestabilidad multidireccional ni lateral de la articulación del hombro.7,8

La evaluación del ángulo de abducción se realiza por medio de medición goniométrica, análisis digital y observación.7,8 Si bien es cierto que las dos primeras técnicas brindan un valor numérico y permiten valorar la evolución de paciente de manera cuantitativa, la observación contralateral compara la abducción de un hombro con el otro y permite tener un diagnóstico en casos de rotura total.

En un artículo, Cogar et al. concluyeron después de emplear estos métodos que la observación puede ser suficiente para detectar la asimetría entre un hombro afectado y un hombro sano,2,3 aunque se reporta que cuando se realiza únicamente observación, los médicos con menor entrenamiento pueden subdiagnosticar la enfermedad.9

Otra de las maniobras que evalúan al hombro es la prueba del tendón bicipital, que puede o no estar presente en la inestabilidad de hombro; sin embargo, no se considera diagnóstica, ya que puede presentar tenosinovitis del tendón del bicipital de manera concomitante.2

De manera general, la evaluación radiográfica de pacientes con inestabilidad de hombro suele arrojar resultados normales; sin embargo, en algunos casos puede identificarse evidencia de osteoartrosis. Se ha propuesto que la presencia de osteoartrosis sin osteocondritis disecante (OCD) podría ser indicativa de inestabilidad del hombro, en especial si se acompaña de claudicación.2,7 En un estudio retrospectivo realizado por Franklin et al., se evaluaron diez pacientes con dichas características, concluyendo que el grado de inestabilidad medial del hombro no se correlaciona con la gravedad de la claudicación del paciente.9

Para complementar la evaluación radiográfica ortogonal de rutina se pueden agregar proyecciones radiográficas en estrés para identificar laxitud de la cápsula articular y del ligamento glenohumeral medial; si bien el hombro posee un grado de abducción normal, se deben correlacionar los hallazgos radiológicos con el examen ortopédico.2

El escaneo sonográfico para el diagnóstico de inestabilidad medial, no se considera como una herramienta diagnóstica debido a que la visualización de la cara medial del hombro no posee ventanas acústicas específicas y amplias que permitan evaluar de manera objetiva los componentes de la estabilización glenohumeral;1,2 sin embargo, es útil para identificar signos de tenosinovitis del tendón del bicipital cuando se presenta de manera concomitante, así como el daño al cartílago en la porción craneal y caudal de la cabeza humeral.10

Por otra parte, se ha demostrado que la evaluación artroscópica es de mayor valor en pacientes con erosión cartilaginosa, siendo considerada el estándar de oro para la evaluación de los estabilizadores pasivos del hombro1; el hallazgo más común es la erosión de la región caudal del húmero.2,3 En un estudio retrospectivo de Cook et al. se menciona que si bien la artroscopia es de utilidad para valorar el daño a los estabilizadores, no es estrictamente necesaria debido a que las técnicas de evaluación bajo sedación, así como goniométricas, son de relevancia clínica para el diagnóstico de inestabilidad glenohumeral medial.7

Un artículo de Barber et al. propuso el uso de trasposición de bicipital en un paciente con inestabilidad lateral traumática después de fallar la reducción con coaptación externa.5 Esta técnica únicamente corrige la aducción anormal del hombro.5-7 Se ha demostrado que estas técnicas que trasponen el tendón bicipital predisponen a enfermedad articular por el cambio biomecánico que generna, aunque no hay reportes con seguimiento a largo plazo (mayores a 1 año). Posee resultados excelentes en el 84.5% de los casos.2

La técnica de estabilización por medio de la sustitución del ligamento glenohumeral es una alternativa como tratamiento para la estabilización del hombro; está técnica consiste en emular el ligamento glenohumeral medial por medio de sutura. En un estudio de Breshears et al., siete de ocho pacientes mostraron buena mejoría clínica.7

Los tratamientos no quirúrgicos se basan en coaptación externa como único método estabilizador. Los casos tratados con este tipo de métodos no poseen una evolución clínica favorable,3,10 ya que reinciden en claudicación, así como en inestabilidad de hombro. Las técnicas de sustitución del ligamento glenohumeral y trasposición del bíceps tienen un mayor porcentaje de éxito, siendo estas últimas de mayor relevancia terapeutica.2,6,7,10

Entre las técnicas de estabilización de hombro, existen alternativas mínimamente invasivas asistidas por artroscopia. O’Donnell et al. describen en un artículo que 30 pacientes tuvieron un retorno aceptable a completo de la actividad, con un porcentaje de efectividad de 93%. Entre las complicaciones reportadas se encuentra el rompimiento del implante (sutura) en un paciente, así como seroma en otro caso.1

Otra opción terapéutica es la capsulorrafia inducida por radiofrecuencia térmica, la cual se considera mínimamente invasiva. En medicina humana se ha reportado como una técnica que reincide en inestabilidad y con presencia de neuropatía axilar, por lo que se considera ineficiente,1 aunque un estudio presentado por Cook et al.11 reporta un éxito de 80% en perros, con un buen retorno a la actividad añadiendo coaptación externa posquirúrgica.11 Se reporta de igual manera que las fibras de colágeno tipo II tienden a regresar a su forma original, lo que puede generar laxitud de la cápsula articular con el tiempo.2

Conclusiones

Para la evaluación de la inestabilidad medial del hombro existen varias herramientas clínicas y diagnósticas que permiten una aproximación más certera. El uso de técnicas como la observación de la abducción del paciente bajo sedación permite obtener el diagnóstico; sin embargo, la experiencia clínica del ortopedista juega un papel importante para identificar la patología. El uso de tecnologías aplicadas, como la fotografía celular, permite evaluar el hombro en máxima abducción, mientras que el uso de artroscopia para el diagnóstico de inestabilidad medial es de alta relevancia clínica, más no imprescindible.

La técnica realizada, así como los resultados obtenidos en la paciente, nos indican que la trasposición del bicipital es efectiva. El porcentaje de éxito con la técnica de trasposición bicipital en comparación con las técnicas de sustitución es similar, por lo que ambas técnicas deben de ser consideradas dentro de las opciones para el tratamiento de la inestabilidad medial de hombro.

Las opciones mínimamente invasivas poseen la limitante del equipo para realizarlas, así como la experiencia del cirujano para llevarlas a cabo; sin embargo, poseen la ventaja de reducir el traumatismo al tejido blando.

Referencias

- O’Donnell EM et al. Treatment of medial shoulder joint instability in dogs by extracapsular stabilization with a prosthetic ligament: 39 cases (2008–2013). Journal of the American Veterinary Medical Association. 2017;251(9):1042–1052. doi:10.2460/javma.251.9.1042.

- Johnston SA et al. Veterinary surgery: Small animals, 2nd ed. St. Louis: Elsevier, 2018.

- Cogar SM et al. Prospective evaluation of techniques for differentiating shoulder pathology as a source of forelimb lameness in medium and large breed dogs. Veterinary Surgery. 2008;37(2):132–141. doi:10.1111/j.1532-950x.2007.00364.x.

- Sager M et al. Histological variations of the glenoid labrum in dogs. Anatomia, Histologia, Embryologia. 2013;42(6):438–447. doi:10.1111/ahe.12035.

- Barber LN et al. Long-term outcome following cranial biceps brachii tendon transposition in a dog with a traumatic cranial scapulohumeral luxation. Open Veterinary Journal. 2021;10(4):400–406. doi:10.4314/ovj.v10i4.7.

- Maganaris CN et al. Biomechanics and pathophysiology of overuse tendon injuries. Sports Medicine. 2004;34(14):1005–1017. doi:10.2165/00007256-200434140-00005.

- Breshears L et al. Clinical evaluation of prosthetic medial glenohumeral ligament repair in the dog (ten cases). Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology. 2001;14(04):222–228. doi:10.1055/s-0038-1632702.

- Cook JL et al. Measurement of angles of abduction for diagnosis of shoulder instability in dogs using goniometry and digital image analysis. Veterinary Surgery. 2005;34(5):463–468. doi:10.1111/j.1532-950x.2005.00070.x.

- Franklin SP et al. Outcomes associated with treatments for medial, lateral, and multidirectional shoulder instability in dogs. Veterinary Surgery. 2013;42(4):361–364. doi:10.1111/j.1532-950x.2013.01110.x.

- Kramer M et al. Sonography of the musculoskeletal system in dogs and cats. Veterinary Radiology & Ultrasound. 1997;38(2):139–149. doi:10.1111/j.1740-8261.1997.tb00829.x.

- Cook JL, Tomlinson JL, et al. Treatment of dogs diagnosed with medial shoulder instability using radiofrequency-induced thermal capsulorrhaphy. Veterinary Surgery. 2005;34(5):469–475. doi:10.1111/j.1532-950x.2005.00071.x.

- Piermattei DL et al. Brinker, Piermattei, and Flo’s Handbook of Small Animal Orthopedics and Fracture Repair. St. Louis, MO: Saunders/Elsevier, 2016.

Leave a reply